Warum der Besitzstand in Deutschland keine Zukunftsvision kennt. Von Holger Elias

Wenn von Armut die Rede ist, blickt der gesellschaftliche Diskurs reflexhaft nach unten. Zu jenen, deren Konten nicht gedeckt sind, deren Energiezähler gesperrt, deren Kinder morgens ohne Frühstück zur Schule gehen. Doch eine andere Armut, diskreter, wohlparfümiert und schweigsam, wird selten betrachtet: die Armut der Reichen. Eine Armut, die sich nicht in entleerten Portemonnaies äußert, sondern in einer erschütternden Ideenleere, einem Mangel an Verantwortung, einer visionären Dürre, die das Gemeinwesen unterspült. Die Reichen sind nicht arm an Mitteln – sie sind arm an Gemeinsinn.

Diese Diagnose ist keine Neidrede. Sie ist eine Kritik am Strukturversagen einer Gesellschaft, die den Reichtum nicht als Verpflichtung, sondern als Privileg in der Abwesenheit aller Verpflichtung versteht. Die Superreichen der Bundesrepublik – seien sie Erb:innen, Fondsverwalter, Techmagnaten oder Apothekenkönige – haben sich aus der Republik verabschiedet. Nicht räumlich, nicht rechtlich, aber republikanisch. Sie leben im Eigentum, nicht im Gemeinwesen.

In einem Land, das sich gern als »soziale Marktwirtschaft« begreift, wäre zu erwarten, dass die Besitzenden mitgestalten. Dass sie Verantwortung zeigen, sich in die Debatten um Zukunftsgerechtigkeit, Klimakrise, Migration und Transformation einbringen. Stattdessen: Schweigen. Oder das Gegenteil von Gestaltung – Blockade. Steuervermeidungsrhetorik, Unternehmerprotest gegen Mindeststandards, mediales Wehklagen über angebliche »Leistungsträgervergessenheit«. All das atmet den Geist einer Klasse, die zu besitzen weiß, aber nicht zu denken wagt. Die den Wohlstand liebt – und die Gesellschaft fürchtet.

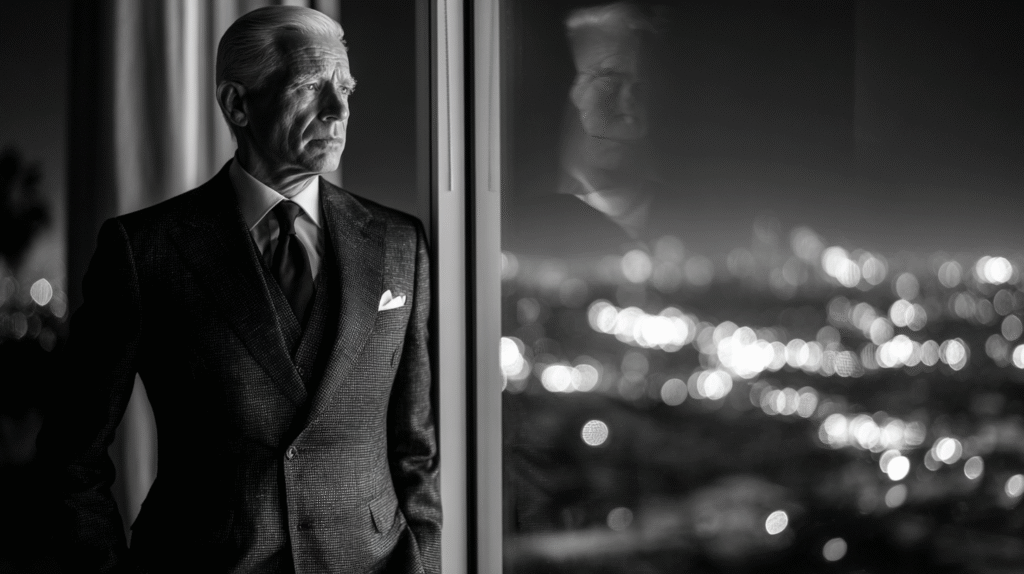

Die Besitzenden in Deutschland führen ein Doppelleben: ökonomisch omnipräsent, politisch unterbelichtet. Während sie in Rankings, Geschäftsberichten und Investmentbeilagen glänzen, bleiben sie in der politischen Arena gesichtslos. Sie wirken nicht als Subjekt, sondern als Marktakteur – anonymisiert, abstrahiert, glorifiziert. Dass sie in Talkshows nicht auftreten, ist kein Zufall. Es ist Strategie. Sichtbarkeit erzeugt Verantwortung. Wer aber unsichtbar bleibt, entzieht sich jeder Adressierbarkeit.

Die Reichen sind der blinde Fleck der Demokratie. Sie agieren in Stiftungen, Schattenbanken, Holdingstrukturen – institutionell abgesichert, emotional entkoppelt. Die »Armut der Reichen« besteht also nicht nur in ihrer kulturellen Selbstverzwergung, sondern auch in ihrer politischen Absenz. Ein Jean-Jaurès, ein Walther Rathenau, ein Carlo Schmid – Eliten mit republikanischem Ethos – wären in der heutigen Oberklasse Exoten. An ihre Stelle sind Erbverwalter, Portfolio-Optimierer, Think-Tank-Philanthropen getreten, deren gesellschaftliche Vorstellungskraft kaum über die steuerlich wirksame Spendenquittung hinausreicht.

Pierre Bourdieu beschrieb Reichtum nicht nur als ökonomische Kategorie, sondern als Inbegriff eines Habitus: der Gewissheit, nicht befragt zu werden. Wer oben ist, muss nicht erklären, nur definieren. In der Gegenwart jedoch degeneriert dieser Habitus zu einer sprachlosen Trägheit. Der Besitzstand hat seine eigene Sprache verloren. Er spricht nicht mehr, er flüstert über Lobbykanäle. Er gestaltet nicht mehr, er verteidigt. Die »bürgerliche Mitte« ist zur Schutzmacht des Oberen geworden – mit dem Mittelstand als humanem Schutzschild.

So verwandelt sich Besitz in Barrikade. Nicht nur gegen Umverteilung, sondern gegen Zukunft. Wer etwas zu verlieren hat, schützt das Bestehende. In Zeiten von Klimakrise, demografischem Wandel und geopolitischer Unruhe bedeutet das: Schutz vor Veränderung. Die Reichen agieren nicht wie Gestalter:innen eines neuen Gesellschaftsvertrags – sondern wie Versicherungsnehmer:innen im Haus der Geschichte. Die Zukunft wird zur Zumutung, nicht zur Herausforderung.

Dabei mangelt es nicht an Kapital, sondern an Imagination. Thomas Piketty hat gezeigt, wie stark sich Vermögen in Europa vererbt – und wie gering der Beitrag der Reichen zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben ist. Doch Reichtum ist mehr als Steuerbasis. Er ist Gestaltungsmacht. Wer Milliarden hortet, kann Städte bauen, Netze verlegen, Bildung fördern, Klimainnovationen anschieben. Tut er es? Selten. Die meisten Superreichen wirken wie die Erben einer Epoche, deren Verantwortungssinn mit dem letzten Weltkrieg endete. Was blieb, ist ein Bunkerdenken.

Soziale Bewegungen – von der Klimajugend bis zur Krankenhausinitiative – werden von unten getragen, nicht von oben. Die Reichen hingegen organisieren sich in Verbänden, die »Wirtschaft« heißen, aber immer nur die Interessen der Besitzenden meinen. Dort wird gewarnt vor »Überregulierung«, »Fachkräftemangel«, »Lohnspiralen« – nie vor Vermachtung, Steuerflucht oder politischer Verantwortungslosigkeit. Die Sprache der Reichen ist ein Code der Defensive geworden.

Man mag einwenden, es gebe doch auch »soziale« Reiche. Es gibt sie, gewiss. Einige wenige – die mit dem berühmten Gewissen. Doch selbst sie bewegen sich meist innerhalb der symbolischen Ordnung ihrer Klasse. Ihre Spenden sind kalkuliert, ihre Programme befristet, ihre Stiftungen steuerwirksam. Es fehlt an einer republikanischen Ethik des Reichtums – an einer Idee, die Besitz als Auftrag denkt. Nancy Fraser forderte einmal eine »partizipative Parität«, die nicht nur Rechte, sondern reale Teilhabe meint. Der deutsche Reichtum hingegen bleibt selektiv: Er lädt ein, aber nicht ein.

Und so nimmt er sich selbst aus der Zukunft. Während die Gesellschaft über Transformationen debattiert, steht der Reichtum wie eine marmorne Figur inmitten eines flüchtigen Spiels. Er hat sich stabilisiert – und dabei entkoppelt. Seine Armut ist nicht materiell, sondern politisch: Er hat keine Idee mehr, wofür er existiert. Nicht als Träger des Fortschritts, nicht als Garant des Gemeinwohls, nicht einmal als Motor der Innovation. Er existiert – und schweigt.

Schwerer noch wiegt die mediale Unsichtbarkeit des Reichtums. Während jede Transferleistung mit Prüfblick registriert wird, bleibt die Eigentumsvermehrung ein Betriebsgeheimnis. Armutsdebatten finden in Talkshows statt – Reichtumsfragen in Vermögensverwaltungen. Die journalistische Öffentlichkeit hat sich in der Mitte eingerichtet. Reichtum gilt als Lifestyle, nicht als Macht. Magazine porträtieren Reiche als Selfmade-Helden oder Exzentriker, aber selten als politisch relevante Klasse. Kritik? Fehlanzeige.

Dahinter steckt kein Zufall, sondern ein System. Die großen Medienhäuser sind Teil des Eigentumsgefüges. Wer Springer, Burda, Bauer oder RTL heißt, lebt nicht vom Klassenkampf, sondern von dessen Befriedung. Die Besitzenden erscheinen nicht als Subjekt gesellschaftlicher Verantwortung, sondern als diskrete Kulisse. Eine Demokratie aber, die ihre Eliten nicht adressiert, ist halb blind. Sie weiß, wer Hilfe braucht – aber nicht, wer helfen müsste.

Was bedeutet das für die Republik? Zunächst eine Erosion. Eine Demokratie, deren Besitzende sich entkoppeln, verliert ihren republikanischen Kern. Denn Eigentum verpflichtet – nicht juristisch, sondern moralisch. Wenn Reiche sich aus dem Gemeinwesen verabschieden, überlassen sie das Feld jenen, die die Zukunft entweder technokratisch verwalten oder reaktionär bekämpfen. Die Leerstelle, die sie hinterlassen, füllen andere: autoritäre Populisten, kalte Rechner, ressentimentgeladene Mittelstandsnationalisten.

Didier Eribon hat einmal vom »Klassenverrat der Eliten« gesprochen. Gemeint war: Wer sich nach oben arbeitet, vergisst unten. Doch schlimmer noch ist der Selbstverrat der Besitzenden – ihre Verweigerung gegenüber dem Gemeinwohl. Die »Armut der Reichen« ist letztlich die Unfähigkeit, sich in das Gesellschaftliche hineinzudenken. Wer Eigentum hat, aber keine Idee für die Gesellschaft, wird zum Problem. Nicht aus Bosheit, sondern aus Leere.

Es gäbe eine Alternative. Reichtum könnte neu verstanden werden – nicht als Exklusivgut, sondern als Ressource des Gemeinwesens. Wer Millionen besitzt, könnte partizipieren an der Neugestaltung der Republik – durch offene Foren, transparente Stiftungsarbeit, progressive Steuerpolitik, sozial-ökologische Investitionen. Nicht als Almosen – sondern als Teilhabe.

Aber das würde ein neues Selbstverständnis erfordern: Reichtum nicht als »Verdienst«, sondern als Verantwortung. Besitz nicht als Rückzugsraum, sondern als Projektionsfläche. Und Zukunft nicht als Risiko – sondern als Einladung.

Doch dafür müssten die Reichen aufhören, arm zu sein. Arm an Fantasie. Arm an Mut. Arm an republikanischer Leidenschaft. Das Kapital der Zukunft ist nicht Geld – sondern Teilhabe. Wer sie verweigert, verliert mehr als Steuern. Er verliert die Geschichte.

Das eigentliche Elend

Die Reichen dieser Republik, so scheint es, betreiben ein seltsames Hobby: das Sammeln von Nullen – nicht hinter der Eins, sondern vor der Gesellschaft. Sie umgeben sich mit Quadratmetern, Quadratköpfen und Quadratbilanzen, in denen sich das Leben der anderen nicht mehr abbildet. Wer ihnen zuhört, hört Klagen – über Erbschaftssteuern, CO₂-Preise, Energiesanierungspflichten. Als wären sie nicht das obere Prozent, sondern das untere Promille der politischen Beachtung.

Dabei sind sie nicht einmal mehr gefährlich. Nicht als Klasse, nicht als Kaste, nicht als Clique. Sie sind dekorativ, überflüssig, erschreckend irrelevant. Ihre Yachten spiegeln nicht die Welt – sie spiegeln nur ihre Angst vor ihr. Ihre Stiftungen veredeln nicht das Gemeinwesen – sie veredeln die Steuererklärung. Ihre Medienschelte trifft nicht ins Mark – sie trifft das Feuilleton ihrer eigenen Langeweile.

Was sie bewegt? Die Rendite. Was sie beunruhigt? Der Lastenausgleich von 1948. Was sie antreibt? Der Neid auf den Sozialstaat, der noch immer funktioniert, obwohl sie sich längst aus ihm verabschiedet haben.

Man müsste ihnen zurufen: Ihr habt den Wohlstand – aber keine Haltung. Ihr habt die Freiheit – aber keinen Mut. Ihr habt die Möglichkeiten – aber keine Idee, wozu. Ihr besitzt alles – außer einer Vision.

Denn das ist das eigentliche Elend: Nicht, dass ihr reich seid. Sondern dass euer Reichtum nichts mehr bedeutet.